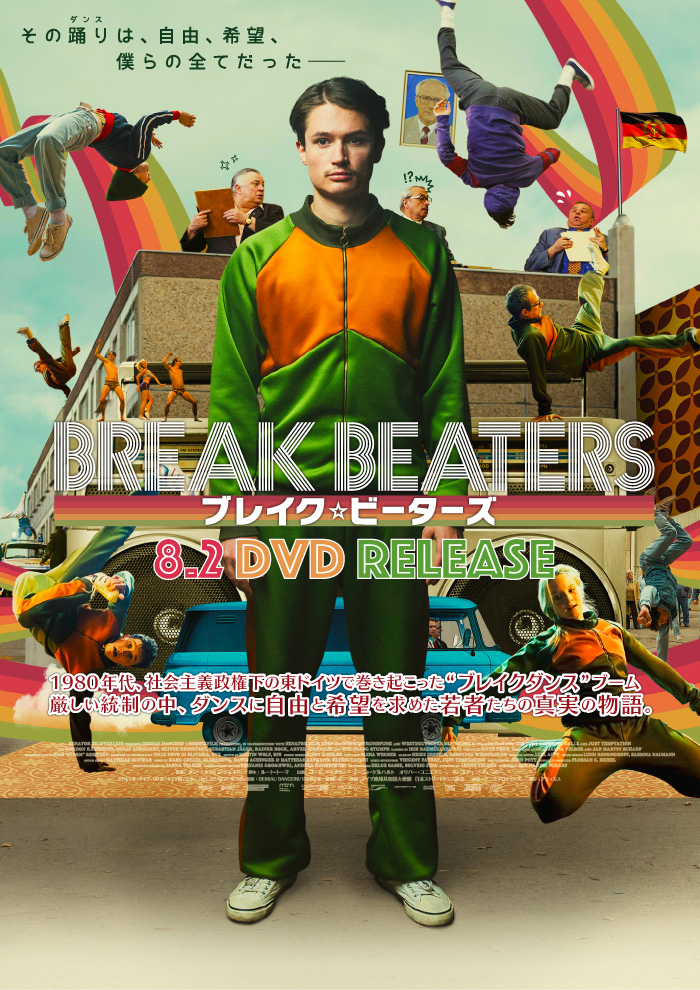

1985年夏、舞台は東ドイツの工業都市デッサウ。

そこで暮らす19歳のフランクは、ある晚西ドイツのテレビに出演していたダンサーのキレッキレな動きを見て、一瞬で心を奪われる。翌日、東ドイツの映画館で上映されていたアメリカ映画『ビート・ストリート』を観に行き、すっかりブレイクダンスの虜に。映画館からの帰り道、フランクと親友アレックスはショーウィンドウの前でさっき見たダンスを真似しては心を躍らせていた。フランクとアレックスは、元オリンピック代表の女性体操選手マティナや同じくブレイクダンスの魅力に取り憑かれたミヒェルと出会い、一緒に路上でダンスを踊るようになる。

そんなとき、マインハルト委員長率いる「娯楽芸術委員会」は彼らが路上でダンスをしていることを知り、アメリカ生まれの非社会主義的なブレイクダンスを禁止しようと動き出す。ある日他のダンスグループとダンス・バトルをしていたフランクたち4人は、国家警察に逮捕されてしまう。警察とシュタージ(国家保安省)の取り調べに対し、「ブレイクダンスはもともとアメリカの貧しい人々や虐げられた人々の反抗の運動から生まれ、反資本主義の思想を持っているのだ」と説得したフランクの機転が功を奏し、ダンサーたちはほどなく釈放される。しかし、フランクの父は息子の反社会的なブレイクダンスに猛反対。親子の間には言い争いが耐えないようになってしまう。

さらに勢いを増すブレイクダンスに対して、 「娯楽芸術委員会」が打ち出したのは、“ブレイクダンスを社会主義化する”ということだった。フランク、アレックス、マティナ、ミヒェルのチーム“ブレイク・ビーターズ”は委員会の前でダンスを披露し、“アクロバティック・ショーダンス”を踊る“人民芸術集団”として認められる。

委員会から派遣された専属コーチによって、各自の得意技を披露するブレイクダンスではなく、一列に並んで同時に同じダンスを披露させる“社会主義的に統制された”ダンスチームへと作り上げられていくブレイク・ビーターズたち。しかし、専用バスで東ドイツ中の国営クラブを巡業し、どんどん有名になっていく彼らには喜びの方が勝っていた。まるでロックスターのように華やかで憧れの的となったブレイク・ビーターズだったが、いつの間にか国家体制の操り人形となり、他のダンスチームから軽蔑されていく。

フランクは望んでいなかったところへ辿り着いてしまったことを悟り、手を引くことを決意する。大人気の娯楽テレビ番組に出演することになったブレイク・ビーターズは模範的な演技を求められるが、ブレイクダンスへの純粋な思いを捨てきれず、ある思い切った行動に出るー。